310 - летию города Богучар посвящается

Книга награждена Дипломом областного конкурса

учебников и учебно - методических пособий

для общеобразовательных учреждений за 1995 год

За рекою, на горе,

Хуторочек стоит".

Лес зеленый шумит;

Под горой, за рекой.

А. Кольцов. Из стихотворения «Хуторок»,

из книги «Стихотворения». В. 1988 г.

Глава 14. Краткий очерк истории сел района.

АБРОСИМОВО

– село в Богучарском районе.

Расположено на

правом берегу р. Дон.

Впервые Обросимовский караул упоминается в государевой

отписке[1]

за 1645 год. В 1699 году в этих местах был основан Успенский

Донецкий

монастырь. Монахи прибрали к рукам значительные участки

земли по берегам Дона. Они не препятствовали заселению этих земель

крестьянами-переселенцами из Малороссии, но постепенно превратили их

в зависимых. Так возникла слободка Абросимово. На карте Воронежского

наместничества за 1792 год обозначена как Обросимово. Можно

предположить, что ее название произошло по имени казака Обросим,

всего вероятнее это был первопоселенец. В 1880 году в слободе было

252 двора и 1555 жителей. Работало 27 ветряных мельниц, было два

базара. Имелась торговая лавка и церковно приходская школа. У Токмакова И.Ф.в

1900 году: «Абросимовка,

слоб. каз. при р. Доне, в 26 верстах от уезднаго города, в 23

верстах от становой квартиры, по правую сторону Черкасскаго тракта»,

в селе 280 дворов и 1818 человек жителей. Первая церковь Николая

Чудотворца (Николаевская) построена в 1782 году.

отписке[1]

за 1645 год. В 1699 году в этих местах был основан Успенский

Донецкий

монастырь. Монахи прибрали к рукам значительные участки

земли по берегам Дона. Они не препятствовали заселению этих земель

крестьянами-переселенцами из Малороссии, но постепенно превратили их

в зависимых. Так возникла слободка Абросимово. На карте Воронежского

наместничества за 1792 год обозначена как Обросимово. Можно

предположить, что ее название произошло по имени казака Обросим,

всего вероятнее это был первопоселенец. В 1880 году в слободе было

252 двора и 1555 жителей. Работало 27 ветряных мельниц, было два

базара. Имелась торговая лавка и церковно приходская школа. У Токмакова И.Ф.в

1900 году: «Абросимовка,

слоб. каз. при р. Доне, в 26 верстах от уезднаго города, в 23

верстах от становой квартиры, по правую сторону Черкасскаго тракта»,

в селе 280 дворов и 1818 человек жителей. Первая церковь Николая

Чудотворца (Николаевская) построена в 1782 году. Перестроена в 1864

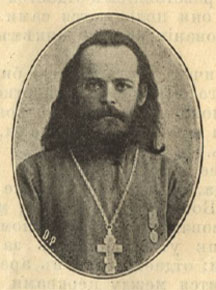

году. Первый священник ее был Николай Ив. Кожин. В селе родился

известный священник П.Д. Попов

(на фото),

в последствии священник кладбищенской церкви памяти святого Иоана

Воина. печатался в Воронежских губернских ведомостях, в "Руси",

Воронежских Епархиальных ведомостях, Воронежском телеграфе. в

в 1896 по 1999 годы более 20 статей. Такие как: Грамотная крестьянка

№15 за 1897 г., Одно из средств привлечения детей в школу №9 за 1898

г., Общеобразовательное значение церковных библиотек №13 за 1898 г.;

К празднику памяти Пушкина №50 за 1899 г. В 1889 году открыта

церковно - приходская школа. В 1886 году сельское общество

слободы имело 4867 десятин земли. К 1910 году Гончаров И.Я. имел в

слободе шестобойку, Сивоконев И.Р. имел байдачную мельницу. К 2002 году в селе проживает 130

человек, 70 дворов, есть начальная школа (3 ученика). В селе есть

памятник истории – Братская могила с 1942 года, на постаменте

скульптурная фигура солдата. По данным райвоенкомата в могиле

захоронено 107 воинов. На шести мраморных плитах фамилии 66 воинов,

погибших в период летне-осенних боев и в декабре 1942 года при

прорыве обороны противника в ходе операции «Малый Сатурн». Имеется

археологический памятник[2].По

переписи населения 2010 года 45 мужчин и 49 женщин.

Перестроена в 1864

году. Первый священник ее был Николай Ив. Кожин. В селе родился

известный священник П.Д. Попов

(на фото),

в последствии священник кладбищенской церкви памяти святого Иоана

Воина. печатался в Воронежских губернских ведомостях, в "Руси",

Воронежских Епархиальных ведомостях, Воронежском телеграфе. в

в 1896 по 1999 годы более 20 статей. Такие как: Грамотная крестьянка

№15 за 1897 г., Одно из средств привлечения детей в школу №9 за 1898

г., Общеобразовательное значение церковных библиотек №13 за 1898 г.;

К празднику памяти Пушкина №50 за 1899 г. В 1889 году открыта

церковно - приходская школа. В 1886 году сельское общество

слободы имело 4867 десятин земли. К 1910 году Гончаров И.Я. имел в

слободе шестобойку, Сивоконев И.Р. имел байдачную мельницу. К 2002 году в селе проживает 130

человек, 70 дворов, есть начальная школа (3 ученика). В селе есть

памятник истории – Братская могила с 1942 года, на постаменте

скульптурная фигура солдата. По данным райвоенкомата в могиле

захоронено 107 воинов. На шести мраморных плитах фамилии 66 воинов,

погибших в период летне-осенних боев и в декабре 1942 года при

прорыве обороны противника в ходе операции «Малый Сатурн». Имеется

археологический памятник[2].По

переписи населения 2010 года 45 мужчин и 49 женщин.

БЕЛАЯ ГОРКА

– два села, расположенные в четырех и семи километрах от

Суходонецкого сельсовета и в 32 км от райцентра, на берегу р. Дон.

Впервые упоминается в исторических документах за 1816 год. Ранее

Ближняя и Дальняя Белая горки назывались Лысогорками. Название свое

получило по белым меловым горам, на которых расположено. В середине

ХIX века учителем Н. И. Тарачковым[3]

открыт «минеральный источник, коего вода кипела мелкими пузырьками,

а на вкус отдавала соленой горчинкой». В 1886 году сельское

общество Ближней Белой Горки имело 2320 десятины земли, а Дальней

Белой Горки 1337 десятин земли. Заселены они были в основном

великороссами. В К 1900 году в селе Ближняя Белая Горка был 151 двор и

проживало 1050 человек. В деревне Дальняя Белая Горка было 65 дворов

и проживало 464 человека.

К 1910 году Жаронин Ф.К., Лавров Е.Ф., Агафонов К.О., Боглачев Ф.К.

имели в деревне ветряные мельниц, а Боглачев Ф.К. еще мельницу с

керосиновым двигателем..

В годы Советской власти источник получил

известность благодаря исследованиям воронежского профсоюза А.А. Дубянского в 1931 году. В брошюре «Минеральный источник Белая Горка»

(Воронеж, 1984 г.) профессор В.И. Нестеров описал поставленный им

опыт с применением белогорской воды на больных (400 человек) и

пришел к выводу, что вода – редкая по химическому составу является

базой для создания хорошего курорта. С 1960 по 1971 год бригада И.П.

Фрола по разливу ежедневно отправляла в санаторий им. Цюрупы. 1300

бутылок. К сожалению, по 2003 год, вода не использовалась и, как

писал А. А. Дубянский в 1969 году, «делается это по невежеству, по

зависти и по злому умыслу». Лишь в 2004 году в районе Белой горки

был открыт пансионат. Минеральная вода Белая Горка относится к числу

холодных бромных вод с высоким содержанием органических веществ.

Водопроявление бромных минеральных вод на юге Воронежской области

связано с нижнекаменноугольными отложениями Днепровско-Донецкой

синеклизы. Белогорская вода приурочена к песчаникам и известнякам

озерско-хованского горизонта. Уровень залегания кровли подземного

водоносного горизонта находится на глубине 122,5—146,0 м. Обнаружена

белогорская вода была совершенно случайно. При поисках нефти и газа

из скважины с глубины 146—182 м начала фонтанировать горько-соленая

вода с минерализацией 8,9 г/л. Температура воды составляла 11—11,5

°С. В ней содержалось 36,8 мг/л брома. По химическому составу вода

источника Белая Горка представляет большую редкость. В воде

содержится 5745,6 мг/л хлоридов, 4,0 мг/л сульфатов, 97 мг/л

гидрокарбонатов, 112,9 мг/л натрия, 1280,7 мг/л

кальция, 291,4 мг/л

магния. Концентрация брома колеблется от 36,8 до 48,9 мг/л, а норма

25 мг/л. В малых дозах присутствуют фтор, литий, стронций, йод.

Количество железа достигает

0,5 мг/л (Смирнова А. Я., Бочаров В. Л.,

Лукьянов В. Ф., 1995). В 1988 году

население Белой Горки первой и

второй насчитывало 175 человек, которое проживало в 78 дворах.

По переписи населения 2010 года в Первой Белой горке 78 мужчин

и 91 женщина, а во Второй 12 мужчин и 7 женщин.

В годы Советской власти источник получил

известность благодаря исследованиям воронежского профсоюза А.А. Дубянского в 1931 году. В брошюре «Минеральный источник Белая Горка»

(Воронеж, 1984 г.) профессор В.И. Нестеров описал поставленный им

опыт с применением белогорской воды на больных (400 человек) и

пришел к выводу, что вода – редкая по химическому составу является

базой для создания хорошего курорта. С 1960 по 1971 год бригада И.П.

Фрола по разливу ежедневно отправляла в санаторий им. Цюрупы. 1300

бутылок. К сожалению, по 2003 год, вода не использовалась и, как

писал А. А. Дубянский в 1969 году, «делается это по невежеству, по

зависти и по злому умыслу». Лишь в 2004 году в районе Белой горки

был открыт пансионат. Минеральная вода Белая Горка относится к числу

холодных бромных вод с высоким содержанием органических веществ.

Водопроявление бромных минеральных вод на юге Воронежской области

связано с нижнекаменноугольными отложениями Днепровско-Донецкой

синеклизы. Белогорская вода приурочена к песчаникам и известнякам

озерско-хованского горизонта. Уровень залегания кровли подземного

водоносного горизонта находится на глубине 122,5—146,0 м. Обнаружена

белогорская вода была совершенно случайно. При поисках нефти и газа

из скважины с глубины 146—182 м начала фонтанировать горько-соленая

вода с минерализацией 8,9 г/л. Температура воды составляла 11—11,5

°С. В ней содержалось 36,8 мг/л брома. По химическому составу вода

источника Белая Горка представляет большую редкость. В воде

содержится 5745,6 мг/л хлоридов, 4,0 мг/л сульфатов, 97 мг/л

гидрокарбонатов, 112,9 мг/л натрия, 1280,7 мг/л

кальция, 291,4 мг/л

магния. Концентрация брома колеблется от 36,8 до 48,9 мг/л, а норма

25 мг/л. В малых дозах присутствуют фтор, литий, стронций, йод.

Количество железа достигает

0,5 мг/л (Смирнова А. Я., Бочаров В. Л.,

Лукьянов В. Ф., 1995). В 1988 году

население Белой Горки первой и

второй насчитывало 175 человек, которое проживало в 78 дворах.

По переписи населения 2010 года в Первой Белой горке 78 мужчин

и 91 женщина, а во Второй 12 мужчин и 7 женщин.

ВЕРВЕКОВКА

(ВЕРВЕКИН)

- село Богучарского района. Хутор возник в начале XIX века и заселен в

основном малороссами, бывшими государственными крестьянами. Название

получил по первопоселенцу Вервекину. В 1859 г. в нём было 82 двора,

а так же семь ветряных мельниц.

По

данным 1897 года в селе имелось 148 дворов, проживало 824 человека -

389 мужского и 435 женского пола.

К 1900 году в

хуторе Вервековка было 148 дворов 389 мужского и 435 женского пола

жителей.

Церковно-приходская

школа открыта в 1910 году в собственном здании. Попечитель –

крестьянин Антон Андрианович Бовкунов, заведующий – священник Иоанн

Животков, преподаватель – Фёдор Порфирьевич Топчиёв. В селе памятник

истории, это братская могила советских воинов, погибших при

освобождении Богучарского района зимой 1942 г. Эксгумированы и

перезахоронены в могиле 2 октября 1998 г. Захоронены 100 человек,

известны фамилии 9 человек.

Хутор относился к Залиманской волости. Имеется

археологический памятник[4].

К 1910 году Резванов Е.Д. имел свою ветряную мельницу.

18 февраля 1932 года в селе родился

Алим

Яковлевич Морозов.[5]

Историк-краевед, писатель.

На

январь 2007 года в селе имелось 172 двора, проживало 512 человек.

По переписи населения 2010 года 221 мужчина и 278 женщин.

ВЕРВЕКОВКА

(ВЕРВЕКИН)

- село Богучарского района. Хутор возник в начале XIX века и заселен в

основном малороссами, бывшими государственными крестьянами. Название

получил по первопоселенцу Вервекину. В 1859 г. в нём было 82 двора,

а так же семь ветряных мельниц.

По

данным 1897 года в селе имелось 148 дворов, проживало 824 человека -

389 мужского и 435 женского пола.

К 1900 году в

хуторе Вервековка было 148 дворов 389 мужского и 435 женского пола

жителей.

Церковно-приходская

школа открыта в 1910 году в собственном здании. Попечитель –

крестьянин Антон Андрианович Бовкунов, заведующий – священник Иоанн

Животков, преподаватель – Фёдор Порфирьевич Топчиёв. В селе памятник

истории, это братская могила советских воинов, погибших при

освобождении Богучарского района зимой 1942 г. Эксгумированы и

перезахоронены в могиле 2 октября 1998 г. Захоронены 100 человек,

известны фамилии 9 человек.

Хутор относился к Залиманской волости. Имеется

археологический памятник[4].

К 1910 году Резванов Е.Д. имел свою ветряную мельницу.

18 февраля 1932 года в селе родился

Алим

Яковлевич Морозов.[5]

Историк-краевед, писатель.

На

январь 2007 года в селе имелось 172 двора, проживало 512 человек.

По переписи населения 2010 года 221 мужчина и 278 женщин.

ВАРВАРОВКА – село Богучарского района, входит в состав администрации Липчанского сельского поселения. Расположено в 6 км от центра сельсовета и 26 км к юго-западу от районного центра г. Богучар. Из «Ревизской сказки» за 1835 год, хранящейся в Воронежском архиве известно, что в хуторе было 18 дворов, 94 человека жителей. Одной частью хутора в 7 дворов владела жена поручика Мария Тевяшова, а другой - 11 дворов - владела помещица Варвара Пушкарёва. В документе указывается также, что слобода была и в предыдущую « ревизию» ( перепись податного населения), проходившую в 1816 году. Из этого следует, что деревня могла появиться или в самом конце 18 века, или в начале 19 века. Здесь было небольшое сельцо, где располагалась дворянская усадьба, на 1859 год проживало четыре мужчины и три женщины. При усадьбе была ветряная мельница. В последствии хутор Шубинка был назван по имени владелицы Варвары Пушкаревой. На 1900 год в хуторе Варваровка было 19 дворов и 134 человека жителей. Советская власть установлена в 1918 году. Бахчеводство, огородничество, птицеводство, производство масла, мясопродуктов были основными направлениями в производственной деятельности созданного здесь сельхозпредприятия - совхоза № 106. Совхоз № 106 был отделением совхоза «Первомайский». С 1965 года стал называться совхозом «Восток» с числом рабочих и служащих в 350 человек. Одних только свинарок было 56 человек. Первым директором совхоза был Шейбель Ф.Ф. В 1992 году совхоз «Восток» реорганизован в ТОО, в 1998 году - в СХА «Восток». За годы советской власти построены среднеобразовательная школа, детский сад, СДК на 500 мест, здание совхозной конторы, магазин, столовая, фельдшерский пункт, сельская библиотека, насчитывающая 12576 томов книг. В селе функционирует водопровод (с 1966 года), дорога через село асфальтирована в 1988 году. До реорганизации хозяйство располагало машинным двором на 25 транспортных единиц, тракторным двором на 40 тракторов и комбайнов, МТФ на 400 голов дойного стада, свиноводческой фермой на 3000 голов свиней. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 84 уроженца с. Варваровки. В их честь в центре села установлен символический памятник. На 1 января 2003 года в с. Варваровка насчитывалось 207 дворов с населением 547 жителей. По переписи населения 2010 года в селе 246 женщин и 273 мужчины.

ГАЛИЕВКА

– село, расположен в 6 км от Залиманского сельсовета о одном км от

райцентра на Берегу Дона. Хутор был основан в середине XVIII века на

берегу Дона и назывался сначала Мороховский, зетем Голиев и был

зеселен малороссами. Но еще раньше рядом с селом благодаря мягким

топографическим условиям, киево – печерскими подвижниками в меловых

породах на берегу Дона была вырыта пещера с многочисленными

проходами. Активное участие в создании пещеры приняли монахи

Дивногорского монастыря. В Залимановской волости в ХIХ веке близ

хутора Голиева, в меловой горе на берегу Дона был расположен

подземный монастырь с церковью и кельями. Затем тут поселилась

какая-то шайка. Через пару лет разбойники бежали от полиции, оставив

в пещерах все свое добро. Полиция же, не осмотрев монастырь,

завалила вход в него камнями. Одним из первых поселенцев дачного

места богучарцев был казак по фамилии Галиев. В то же время в этом

месте была построена

Мороховская дача, поэтому село иногда назавали

по имени дачника хутор Мороховский. Здесь была и дача Богучарского

купца Селиверстова Д.Т. Вскоре здесь поселились украинские

крестьяне. Первое упоминание хутора встречается на карте

Воронежского наместничества в 1780 году. К 1859 году в селе

поселилось 18 дворов с числом 82 человека, к 1900 году в хуторе

было два стана 89 дворов, 269 мужского и 283 женского пола. 2887

десятин земли в 1886 году принадлежало сельскому обществу. В 1905

году в в селе учителем Е.З. Поповым была организована народная

школа, в 1911 году была построено новое здание для школы. В 1918

году в ряды богучарского полка, для защиты границ Богучарского уезда

от немецких войск записались: Цапины Н.И., Ф.И., В.А., С.А., Галиев

И.С., Коржевый М.И., М.Н., Кондратьевы М.И. и С.К., Наумченко И.И.

24 мая 1949 года в с. Галиевка Богучарского района Воронежской

области родился

Цапин Александр Николаевич.[6]

В 1964 году в хуторе установлен Символический обелиск погибшим в

годы Великой Отечественной войны. Имеется археологический памятник[7].

На 1 января 1988 года в селе было 234 наличных хозяйства и

проживало 592 человека жителей. В 2004 году в селе проживало 615

человек. По переписи населения 2010 года 296 мужчин и 307 женщин.

Мороховская дача, поэтому село иногда назавали

по имени дачника хутор Мороховский. Здесь была и дача Богучарского

купца Селиверстова Д.Т. Вскоре здесь поселились украинские

крестьяне. Первое упоминание хутора встречается на карте

Воронежского наместничества в 1780 году. К 1859 году в селе

поселилось 18 дворов с числом 82 человека, к 1900 году в хуторе

было два стана 89 дворов, 269 мужского и 283 женского пола. 2887

десятин земли в 1886 году принадлежало сельскому обществу. В 1905

году в в селе учителем Е.З. Поповым была организована народная

школа, в 1911 году была построено новое здание для школы. В 1918

году в ряды богучарского полка, для защиты границ Богучарского уезда

от немецких войск записались: Цапины Н.И., Ф.И., В.А., С.А., Галиев

И.С., Коржевый М.И., М.Н., Кондратьевы М.И. и С.К., Наумченко И.И.

24 мая 1949 года в с. Галиевка Богучарского района Воронежской

области родился

Цапин Александр Николаевич.[6]

В 1964 году в хуторе установлен Символический обелиск погибшим в

годы Великой Отечественной войны. Имеется археологический памятник[7].

На 1 января 1988 года в селе было 234 наличных хозяйства и

проживало 592 человека жителей. В 2004 году в селе проживало 615

человек. По переписи населения 2010 года 296 мужчин и 307 женщин.

ГРУШОВОЕ (ГРУШЕВОЕ) - село Богучарского района, на правом берегу реки Дон. Один из наиболее старых отселков Богучара. Ещё в 1730–е годы часть богучарских жителей перешла на берег Дона и поселилась около яра, был сплошь покрыт кустарниками и деревьями, среди которых было много диких груш. По ним и яр назывался Грушевым, и село получило такое же имя – Грушевое. В описании Богучарского уезда 1779 года[8] Грушевое отмечено как поселение на землях, принадлежавших жителям города Богучара. В 1896 году открыта церковно - приходская школа. По данным 1835 года, в нём 75 дворов. Церковь Иоана Предтечи (Предтеченская) построена в 1860 году, священник Алексей Ермолов - депутат. К 1900 году в хуторе Грушевое было 252 двора в которых проживало населения 717 мужского и 682 женского пола. Сельское общество имело 3181 десятину земли. Имеется археологический памятник эрохи брозы.[9] В 2004 году в селе проживало 173 человека.

ДАНЦЕВКА

– село

расположено

ДАНЦЕВКА

– село

расположено

в семи километрах от центра Луговского

сельсовета, в селе находится усадьба колхоза Родина, имеющего 3109

га пашни. Слобода Данцево,

свое название получило по имени Ильи Данцева (род.

1730 г.).

Первые переселенцы, войсковые жители имели фамилии Землянухин, Лысенко, Чередниченко, Гончаровы,

Малец, Просяченко

поселились

в слободе Кузменкова, котрую затем перименовали.

В

1835 году в Данцевке было 104 двора, 689 человек войсковых

жителей. На 1859 год в слободе 224

двора 885 мужчин и 844 женщины, согласно семейный спискам, а к 1880 году было уже 227 дворов

и 1729 жителей. В середине XIX века в

слободе был 16 ветряных мельниц, один питейный дом, и один хлебный

магазин.

В

начале

XIX

в селе проживал

Александр Васильевич Никитенко[10]

(1804—1877) с отцом. Который, в своих дневниках,[11]

описал жизнь и природу села.[12]

Церковь Воспоминания Знамения на небе

в семи километрах от центра Луговского

сельсовета, в селе находится усадьба колхоза Родина, имеющего 3109

га пашни. Слобода Данцево,

свое название получило по имени Ильи Данцева (род.

1730 г.).

Первые переселенцы, войсковые жители имели фамилии Землянухин, Лысенко, Чередниченко, Гончаровы,

Малец, Просяченко

поселились

в слободе Кузменкова, котрую затем перименовали.

В

1835 году в Данцевке было 104 двора, 689 человек войсковых

жителей. На 1859 год в слободе 224

двора 885 мужчин и 844 женщины, согласно семейный спискам, а к 1880 году было уже 227 дворов

и 1729 жителей. В середине XIX века в

слободе был 16 ветряных мельниц, один питейный дом, и один хлебный

магазин.

В

начале

XIX

в селе проживал

Александр Васильевич Никитенко[10]

(1804—1877) с отцом. Который, в своих дневниках,[11]

описал жизнь и природу села.[12]

Церковь Воспоминания Знамения на небе

являющего Честного Креста

Господня в Иерусалиме построена в 1862 году.

В 1888 году в слободе в

церковно-приходской школе учился 31 человек. Первый учитель Иоанн Кораблинов. К 1900 году стало 238

дворов и 1525 жителей. Сельское общество имело 3931 десятин земли.

В слободе работало 16 ветряных

мельниц. Одними из владельцев мельниц были Кузменко П.А. и Ф.И. В

марте 1918 года установлена Советская власть. 21 человек из числа

жителей села записался в июне 1918 года в Богучарский полк. Первым

активом большевиков из 13 человек руководил М.М. Павловский

(командир 5 роты 358 полка 40 - Богучарской дивизии). 10 августа

1918 года при вступлении красновцев в селе был расстрелян

матрос-большевик И.С. Демченко. Первый колхоз под председательством

Л.Ф. Фалиева был создан в 1929 году. В июле 1942 года в районе села

был окружен фашистами советский отряд, но колхозники помогли бойцам

выйти из окружения, выведя 800 красноармейцев. Уроженец села Герой

Советского Союза ст. лейтенант

И.Ф. Масловский

(1918-1944).[13]

Имеется археологический памятник[14].

На 1988 год в селе было103 хозяйства и 290 человек жителей. По

переписи населения 2010 года 263 мужчины и 291 женщина.

являющего Честного Креста

Господня в Иерусалиме построена в 1862 году.

В 1888 году в слободе в

церковно-приходской школе учился 31 человек. Первый учитель Иоанн Кораблинов. К 1900 году стало 238

дворов и 1525 жителей. Сельское общество имело 3931 десятин земли.

В слободе работало 16 ветряных

мельниц. Одними из владельцев мельниц были Кузменко П.А. и Ф.И. В

марте 1918 года установлена Советская власть. 21 человек из числа

жителей села записался в июне 1918 года в Богучарский полк. Первым

активом большевиков из 13 человек руководил М.М. Павловский

(командир 5 роты 358 полка 40 - Богучарской дивизии). 10 августа

1918 года при вступлении красновцев в селе был расстрелян

матрос-большевик И.С. Демченко. Первый колхоз под председательством

Л.Ф. Фалиева был создан в 1929 году. В июле 1942 года в районе села

был окружен фашистами советский отряд, но колхозники помогли бойцам

выйти из окружения, выведя 800 красноармейцев. Уроженец села Герой

Советского Союза ст. лейтенант

И.Ф. Масловский

(1918-1944).[13]

Имеется археологический памятник[14].

На 1988 год в селе было103 хозяйства и 290 человек жителей. По

переписи населения 2010 года 263 мужчины и 291 женщина.

ДУБРАВА

— поселок (бывшая центральная усадьба совхоза «Радченский»),

Богучарского района. Расположен в 19 км к юго-востоку от г. Богучар.

Администрация Мёдовского сельского поселения, которое включает в

себя села Каразеево, Мёдово, пос. Южный, х. Малёванный. В 1841 г. на

это место был переведен Донецкий Предтечев монастырь[15],

до того находившийся в придонском с. Монастырщина. В 1854 году

монастырь был окончательно переведен на новое место и стал

называться уже не Успенским, а Предтечевым, по главной церкви.

Монастырский поселок до революции назывался Новый Монастырь.[16]

На 1900 год в

Донецком мужском монастыре проживало 59 мужского и 7 человек женкого

пола, а в лесной сторжке монастыря три мужчины.

В годы советской власти в нем

разместилась центральная усадьба совхоза «Радченский», названного

так по существующему тогда Радченскому району, в состав которого он

входил, поселок стал называться Радченским. Постановлением областной

Думы от 26.09.1996 г. поселок Радченский переименован в поселок

Дубрава. В годы Великой Отечественной войны село находилось в зоне

оккупации. На фронтах ВОВ погибли 126 односельчан. В центре села

находится памятник истории - братская могила, в которой захоронены

воины 38-й Гвардейской стрелковой дивизии 1-го Юго-Западного фронта,

погибшие в ходе наступательной операции «Малый Сатурн» в декабре

1942 года. Скульптурная фигура солдата на бетонном постаменте. По

сведениям РВК в могиле захоронено 9 воинов.

Открыт в 1966 году. В

селе имеется СДК на 500 мест, работает средняя образовательная школа

(75 учащихся), при школе работает школьный музей истории села с 23

февраля 1999 г.

директор музея Новиков Н.Л.[17]

Это один из лучших школьных музеев области. Сельская библиотека,

насчитывающая 14092 томов книг, магазин, фельдшерский пункт. Асфальт

в село проложен в 1988 году. На 2003 год в селе насчитывалось 201

двор с населением 510 человек обоего пола. В селе жил и работал И.А.

Гончаров (1934-2002), депутат Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (с

1971 года) - заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР,

кавалер ордена Ленина (1972 году), в 1966 году Слугинова Прасковья

Семеновна - свинарка совхоза «Радченский» награждена орденом Ленина

за выращивание и сохранение поголовья свиней.

По переписи населения 2010 года

119 мужчин и 246 женщин.

ДЯДИН

(ДЕДИН)

– село расположено в 4 км от сельсовета села Радченское на

территории колхоза «Серп и молот». Основные отрасли хозяйства

животноводство и растениеводство. Хутор основан в середине XVIII

века Наумом Дядиным (старейший житель родился 1720 году).

Хутор

именовался Дедин, а потом Дядин. Заселено великороссами. На карте

Воронежского наместничества за 1792 год обозначена как слобода

Дедина. В 1800 году в нем

поставлена церковь. На 1859 год в хуторе было 114 дворов 368

мужского и 344 человека женского пола. Два хлебный амбара, восемь

ветряных мельниц и крупорушка. А к 1900 году в селе имелось 137 дворов, 866

жителей. Сельское общество владело 2657 десятинами земли. В 1900

году была построена школа, в которой обучалось 60 учащихся. К

1910 году Овчаров Андрей Николаевич имел в слободе торговую лавку. Советская власть здесь была установлена в феврале 1918 года, а в мае

в Богучарский полк записались М. С. Ткачев и Ф. И. Дьяченко. В

декабре 1929 года крестьяне села Дядин образовали колхоз «Новая

жизнь». В годы Великой Отечественной войны на битву с фашизмом ушли

126 человек. 68 не вернулось с полей сражения. В 1977 году на

братской могиле установлен скульптурный памятник 54 воинам 44

гвардейской стрелковой дивизии.

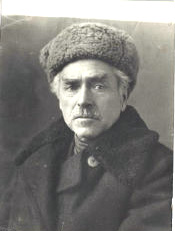

Уроженец хутора писатель

Рыжманов Григорий Никандрович.[18]

По переписи 1988 года, в селе

134 хозяйства и 333 жителя.

По переписи населения 2010 года 168 мужчин и 165 женщин.

Хутор

именовался Дедин, а потом Дядин. Заселено великороссами. На карте

Воронежского наместничества за 1792 год обозначена как слобода

Дедина. В 1800 году в нем

поставлена церковь. На 1859 год в хуторе было 114 дворов 368

мужского и 344 человека женского пола. Два хлебный амбара, восемь

ветряных мельниц и крупорушка. А к 1900 году в селе имелось 137 дворов, 866

жителей. Сельское общество владело 2657 десятинами земли. В 1900

году была построена школа, в которой обучалось 60 учащихся. К

1910 году Овчаров Андрей Николаевич имел в слободе торговую лавку. Советская власть здесь была установлена в феврале 1918 года, а в мае

в Богучарский полк записались М. С. Ткачев и Ф. И. Дьяченко. В

декабре 1929 года крестьяне села Дядин образовали колхоз «Новая

жизнь». В годы Великой Отечественной войны на битву с фашизмом ушли

126 человек. 68 не вернулось с полей сражения. В 1977 году на

братской могиле установлен скульптурный памятник 54 воинам 44

гвардейской стрелковой дивизии.

Уроженец хутора писатель

Рыжманов Григорий Никандрович.[18]

По переписи 1988 года, в селе

134 хозяйства и 333 жителя.

По переписи населения 2010 года 168 мужчин и 165 женщин.

ДЬЯЧЕНКОВО

– село расположено в семи километрах от Богучара у реки Левая

Богучарка, центр сельсовета. В его состав входят села Абросимово,

Красногоровка, Полтавка, Терешково. С 1950 года в селе размещена

усадьба колхоза имени Кирова, имеющего 5418 га пахотной земли. (фото

Осипенко Георгия Игнатьевича)Близ

села расположены курганы эпохи бронзы, свидетельствующие о древности

заселения этих мест. В 1716 году на месте будущей слободы

размещались дачи жителей сл. Богучар. В 1730 году казак Дьяченков

основал здесь хутор. Вскоре к нему подселились жители Кацемакины,

Волковы, Ногины, Осиковы. В 1818 году в слободе построена каменная

Георгиевская церковь, где в 1863 году открыта церковно-приходская

школа. Но еще раньше в 1859 году в селе было открыто училище. На

1859 год, по семейным спискам, в селе было 421 двор 1289 мужского и

1295 женского пола. В селе располагалось волостное управление, 30

ветряных мельниц, два питейных дома, пять хлебных магазинов, три

крупорушки. В 1860 построенная церковь каменная, освящена в 1868 году и

приписана в Георгиевской. В здании церкви располагалось МТС, а в последствии клуб. В

1892 году учителями П.М. Косенко и И.Г. Яблонским создана народная

школа. Вторая церковь  Николая Чудотворца построена в 1868 году. К

1900 году в селе имелось 495 дворов, 2829 жителя, три школы, где

обучалось 124 мальчика и 30 девочек, работали маслозавод, три

просорушки, две мельницы и винные лавки. Сельское общество имело

7843 десятины земли. К 1910 году Гурин Митрофан имел в слободе

торговую лавку. В феврале 1918 года установлена Советская

власть, а в апреле-мае в Богучарский полк вошли 13 сельчан. Уроженец

села известный в Воронежской области

музыкант и композитор

Дорошенко И.Я.[19]

С декабря 1929 года в селе создан колхоз «Путь к коммунизму», первым

председателем был избран И.П. Данцев. В 1930 году в селе

разместилась Горьковская МТС, которую возглавил 25-тысячник Г.А.

Орлов. В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушли 212

человек, 163 вернулись. В честь погибших за освобождение села на

Братской могиле был установлен памятник. В годы войны уроженец села

Г.Г. Пивоваров (1893-1943) был секретарем подпольного райкома ВКП

(б) г.

Николая Чудотворца построена в 1868 году. К

1900 году в селе имелось 495 дворов, 2829 жителя, три школы, где

обучалось 124 мальчика и 30 девочек, работали маслозавод, три

просорушки, две мельницы и винные лавки. Сельское общество имело

7843 десятины земли. К 1910 году Гурин Митрофан имел в слободе

торговую лавку. В феврале 1918 года установлена Советская

власть, а в апреле-мае в Богучарский полк вошли 13 сельчан. Уроженец

села известный в Воронежской области

музыкант и композитор

Дорошенко И.Я.[19]

С декабря 1929 года в селе создан колхоз «Путь к коммунизму», первым

председателем был избран И.П. Данцев. В 1930 году в селе

разместилась Горьковская МТС, которую возглавил 25-тысячник Г.А.

Орлов. В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушли 212

человек, 163 вернулись. В честь погибших за освобождение села на

Братской могиле был установлен памятник. В годы войны уроженец села

Г.Г. Пивоваров (1893-1943) был секретарем подпольного райкома ВКП

(б) г.

Каменск.

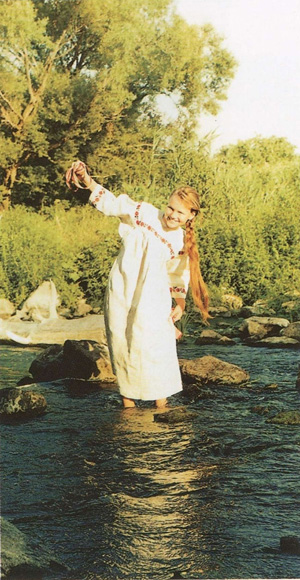

(Девичий

будничный костюм. С. Дьяченково Богучарского уезда. Из коллекции

Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.) Подпольщики выпустили листовку, призывая граждан

изгонять захватчиков, вели устную агитацию. Во время боев за

освобождение города 21 января 1943 г. Г.Г. Пивоваров погиб. После войны возле села

расположились объединения Сельхозтехника, которые в последствии

преобразованы в Агропромтранс, Агропромхимия, Агропромсервис и РТП.

Ныне в селе имеется клуб на 250 мест, школа на 380 учащихся, детсад

на 50 мест, два магазина. С 1974 года здесь действует водопровод. В

1987 году на улицах появилось асфальтовое покрытие. В1999 году в

село пришел природный газ. В середине 1988 года коллектив МТФ №1

перешел на аренду и надоил 3630 кг молока от коровы, снизив при этом

себестоимость молока до 24 рублей за центнер. Уроженец села Г.Г.

Ткачев (1847-1867) – поэт и краевед, автор ряда работ по истории и

этнографии Богучарского края. 29 ноября 1934 года в с. Дьяченково

родился Сорокодумов Николай Яковлевич – самодеятельный поэт и

прозаик. Художник.[20]

Здесь жил

и трудился механизатор колхоза имени Кирова,

Каменск.

(Девичий

будничный костюм. С. Дьяченково Богучарского уезда. Из коллекции

Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.) Подпольщики выпустили листовку, призывая граждан

изгонять захватчиков, вели устную агитацию. Во время боев за

освобождение города 21 января 1943 г. Г.Г. Пивоваров погиб. После войны возле села

расположились объединения Сельхозтехника, которые в последствии

преобразованы в Агропромтранс, Агропромхимия, Агропромсервис и РТП.

Ныне в селе имеется клуб на 250 мест, школа на 380 учащихся, детсад

на 50 мест, два магазина. С 1974 года здесь действует водопровод. В

1987 году на улицах появилось асфальтовое покрытие. В1999 году в

село пришел природный газ. В середине 1988 года коллектив МТФ №1

перешел на аренду и надоил 3630 кг молока от коровы, снизив при этом

себестоимость молока до 24 рублей за центнер. Уроженец села Г.Г.

Ткачев (1847-1867) – поэт и краевед, автор ряда работ по истории и

этнографии Богучарского края. 29 ноября 1934 года в с. Дьяченково

родился Сорокодумов Николай Яковлевич – самодеятельный поэт и

прозаик. Художник.[20]

Здесь жил

и трудился механизатор колхоза имени Кирова,

делегат XXVI

съезда КПСС М.Н. Кищенко.[21]

Среди известных людей села И.М. Нестеренко, механизатор колхоза им.

Кирова награжден орденом

Ленина (1952 год), В.М. Гениевский,

механизатор колхоза – награжден орденом Октябрьской революции (1973

год). В селе родился поэт

Акименко А.С. (1937-1999)

[22]

Уроженец села Безуглов Михаил

Сергеевич (22.11.1946 г. – 07.12.2001) родился в селе Дьяченково

Богучарского района Воронежской обл. Отличник народного просвещения

РСФСР (1990), Заслуженный учитель школы России. Окончил

историко-педагогический факультет Воронежского ГПИ(1970).

(фото срава) В

2000 году в селе насчитывалось 820 дворов, проживало 2544 жителей. На

1 января 1988 года в селе имелся 391 двор, 1987 человек жителей. По

переписи населения 2010 года 1063 мужчины и 1225 женщин.

делегат XXVI

съезда КПСС М.Н. Кищенко.[21]

Среди известных людей села И.М. Нестеренко, механизатор колхоза им.

Кирова награжден орденом

Ленина (1952 год), В.М. Гениевский,

механизатор колхоза – награжден орденом Октябрьской революции (1973

год). В селе родился поэт

Акименко А.С. (1937-1999)

[22]

Уроженец села Безуглов Михаил

Сергеевич (22.11.1946 г. – 07.12.2001) родился в селе Дьяченково

Богучарского района Воронежской обл. Отличник народного просвещения

РСФСР (1990), Заслуженный учитель школы России. Окончил

историко-педагогический факультет Воронежского ГПИ(1970).

(фото срава) В

2000 году в селе насчитывалось 820 дворов, проживало 2544 жителей. На

1 января 1988 года в селе имелся 391 двор, 1987 человек жителей. По

переписи населения 2010 года 1063 мужчины и 1225 женщин.

ЖУРАВКА

– село находится в восьми

километрах от центра сельсовета села Подколодновка. В селе размещена

усадьба колхоза Журавский. Казачий хутор известен с 1761 года, в то

время его посетил академик-натуралист Самуил Георг Гмелин. Название

села связано с большим количеством журавлей. Здешние первопоселенцы

имели фамилии Николаеников, Цымбалов, Гарькавый, Товстолуцкий,

Гарбузов. В 1773 году в слободе проживало 43 военнослужащих из них

25 отставных, 1320 войсковых обывателя, семь человек духовества и

один незаконнорожденный. В 1800 году в селе построена церковь

Стретения Господня. Первый священник был Мина Мате. Кораблинов

(посвящен в 1796 году). Первая церковно - приходская школа открыта в

1892 году. первый учитель Иоанн Ассиев.

ЖУРАВКА

– село находится в восьми

километрах от центра сельсовета села Подколодновка. В селе размещена

усадьба колхоза Журавский. Казачий хутор известен с 1761 года, в то

время его посетил академик-натуралист Самуил Георг Гмелин. Название

села связано с большим количеством журавлей. Здешние первопоселенцы

имели фамилии Николаеников, Цымбалов, Гарькавый, Товстолуцкий,

Гарбузов. В 1773 году в слободе проживало 43 военнослужащих из них

25 отставных, 1320 войсковых обывателя, семь человек духовества и

один незаконнорожденный. В 1800 году в селе построена церковь

Стретения Господня. Первый священник был Мина Мате. Кораблинов

(посвящен в 1796 году). Первая церковно - приходская школа открыта в

1892 году. первый учитель Иоанн Ассиев.

На 1886 год 1700 десятин принадлежали Новохорескому купцу Языкову С.И. с наследниками. 27 десятин земли

принадлежало крестьянам Пороловым Ф.П. и С.П. 12 десятин имел

крестьянин Степаненков Т.И. Сельскому обществу слободы Журавской,

хуторам Мардровка и Николаенков принадлежало 9977 десятины

земли. К 1900 году имелось 634 двора, 3761 человек жителей, в

основном малороссы. В школе обучалось 98 мальчиков и 12 девочек. В

1910 году в селе Гарбузов Н.И. держал торговую лавку, а

Кравцов Е.Ф. и Гарбузов Е.С. столярные мастерские, Шевцов И.Д. -

ветряную мельницу, Цапиев Д.И. -столярное заведение. В

начале февраля 1918 года в селе образовался актив большевиков из 25

человек, в составе Д.Н. Захаржевского, Д.С. Сущенко,

На 1886 год 1700 десятин принадлежали Новохорескому купцу Языкову С.И. с наследниками. 27 десятин земли

принадлежало крестьянам Пороловым Ф.П. и С.П. 12 десятин имел

крестьянин Степаненков Т.И. Сельскому обществу слободы Журавской,

хуторам Мардровка и Николаенков принадлежало 9977 десятины

земли. К 1900 году имелось 634 двора, 3761 человек жителей, в

основном малороссы. В школе обучалось 98 мальчиков и 12 девочек. В

1910 году в селе Гарбузов Н.И. держал торговую лавку, а

Кравцов Е.Ф. и Гарбузов Е.С. столярные мастерские, Шевцов И.Д. -

ветряную мельницу, Цапиев Д.И. -столярное заведение. В

начале февраля 1918 года в селе образовался актив большевиков из 25

человек, в составе Д.Н. Захаржевского, Д.С. Сущенко,

К.Я.

Прокопенко, И.П. Шматко, М.А. Пархоменко и др. Одновременно

создается ревком под председательством А.А. Шкурина. Все члены

актива и ревкома в составе 140 человек вступили в апреле-мае 1918

года в Богучарский полк, командиром которого стал

К.Я. Прокопенко,

а комиссаром М.А. Пархоменко. В годы гражданской войны село стало

ареной жестокой борьбы с белогвардейцами. В 1938 году в селе был

установлен памятник В.И. Ленину

(фото автор Г.И. Осипенко). В центре села

воздвигнут памятник бойцам, погибшим в годы установления Советской

власти и гражданской войны (1917-1920). Уроженец села М.А.

Пархоменко был комиссаром Богучарского полка, председателем УКОма

РКП (б) с февраля 1918 года по май 1920 года. А Д. Г. Сущенко –

комиссаром 358 полка 3 бригады 40-й стрелковой Богучарской дивизии.

В 1919 году односельчанин И. М. Шматко временно исполнял обязанности

командира 353 Богучарского полка, он награжден двумя

К.Я.

Прокопенко, И.П. Шматко, М.А. Пархоменко и др. Одновременно

создается ревком под председательством А.А. Шкурина. Все члены

актива и ревкома в составе 140 человек вступили в апреле-мае 1918

года в Богучарский полк, командиром которого стал

К.Я. Прокопенко,

а комиссаром М.А. Пархоменко. В годы гражданской войны село стало

ареной жестокой борьбы с белогвардейцами. В 1938 году в селе был

установлен памятник В.И. Ленину

(фото автор Г.И. Осипенко). В центре села

воздвигнут памятник бойцам, погибшим в годы установления Советской

власти и гражданской войны (1917-1920). Уроженец села М.А.

Пархоменко был комиссаром Богучарского полка, председателем УКОма

РКП (б) с февраля 1918 года по май 1920 года. А Д. Г. Сущенко –

комиссаром 358 полка 3 бригады 40-й стрелковой Богучарской дивизии.

В 1919 году односельчанин И. М. Шматко временно исполнял обязанности

командира 353 Богучарского полка, он награжден двумя

Орденами Красного Знамени. Из Журавки на фронт в 1941-1945 гг. ушли 195 человек, 98 не

вернулись с полей сражения. Их память увековечена памятником, установленным в 1969 году. Первый колхоз создан в 1928 году, получил название «По пути Ленина». В 2004 году в селе расположен филиал ООО МТС «Прогресс» – «Журавка». Имеется археологический памятник [23].

Работа Н.Фердинандова "Богучар. Слобода Журавка." Пастель, картон, 1907 г

На 1 января 1988 года в селе 267 дворов с числом жителей 643 человека. На начало 2003г. в селе насчитывалось 270 дворов проживало 649 жителей обоего пола. В селе имеется сельский дом культуры на 250 мест, сельская библиотека с книжным фондом 9441 томов, школа, в которой обучается 42 человека. Работает магазин, фельдшерский пункт. Водопровод функционирует с 1969, газ пришел в село с 1996, асфальт проложен в 1991 году. По переписи населения 2010 года 251 мужчина и 301 женщина.

ЗАЛИМАН

– село расположено в одном километре от Богучара. Центр сельсовета,

в его состав входят: с. Грушовое, х. Галиевка. В селе размещена

усадьба колхоза имени Калинина, имеющего 5909 га пахотной земли.

Село основано в 1720 году жителями сл. Богучар, которые проживали на

острове, а затем стали переходить за о. Лиман, отсюда и название «За

Лиман». С 1865 года в селе создана народная школа. В 1885 году

открыта церковно - приходская школа. В 1886 году 60 десятин

земли из них 6 десятин луговой, имели вместе братья: губернские

секретари Емцевы И.Д. и Емцев С.Д, а так же коллежский регистратор

Емцев Д.Д., а так же 60 десятин принадлежали Лифицкому И.И. 8472

десятины земли принадлежали сельскому сообществу слободы Залиман

вместе с хутором Вервековка. В 1900 году в слободе было 295 дворов

где проживало 818 мужчин и 796 женщин. К 1910 году с

слободе Шереметьев Иван имел торговую лавку, Звозников Е.В -

гончарное заведение, Скоморохов Д.М. содержал овчинно - тулупое

заведение. 12 марта 1918 года возник в селе Совет

крестьянских депутатов, а в мае 23 односельчанина записались в Богучарский полк. В 1928 году в селе была создана коммуна, ее первым

председателем стал член ВКП (б) Г.Г. Шапаров. За высокие намолоты

зерна в 1952 году комбайнер колхоза И.М. Нестеренко был награжден

орденом Ленина. Делегатом III Всероссийского съезда колхозников был

избран начальник производственного участка В.И. Котляров. В селе в

20-30-х годах бывал Андрей Платонов, писатель в те годы занимался

электрификацией села, в последствии описавший его, а романе «Чевенгур»

(1928-1929). В селе клуб на 300 мест, школа на 280 учеников, два

магазина в центре села в 1976 году установлен памятник – мемориал,

135 односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На

улице Малаховского установлена доска В.А. Малаховскому – участнику

гражданской войны, командиру 353 Богучарского полка и 20-й Кав.

Дивизии. Уроженцами села являются:

воронежский художник Н.Б. Василенко

(22.05.1917)[24],

член Союза художников СССР, Заслуженный учитель Российской Федерации

Самарева Г.Ф.[25]

На 1 января 1988 года в селе 897 дворов с числом жителей 2356

человек. На начало 2003 года в с. Залиман насчитывалось 931 двор,

проживало 2650 человек жителей обоего пола. По переписи населения

2010 года 1189 мужчин и 1380 женщин. В селе имеется Дом

Культуры на 300 мест, сельская библиотека с книжным фондом 11505

томов, школа основного общего образования, где обучается 157

учеников, три магазина. По переписи населения 2010 года 1189 мужчин

и 1380 женщин.

центре села в 1976 году установлен памятник – мемориал,

135 односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На

улице Малаховского установлена доска В.А. Малаховскому – участнику

гражданской войны, командиру 353 Богучарского полка и 20-й Кав.

Дивизии. Уроженцами села являются:

воронежский художник Н.Б. Василенко

(22.05.1917)[24],

член Союза художников СССР, Заслуженный учитель Российской Федерации

Самарева Г.Ф.[25]

На 1 января 1988 года в селе 897 дворов с числом жителей 2356

человек. На начало 2003 года в с. Залиман насчитывалось 931 двор,

проживало 2650 человек жителей обоего пола. По переписи населения

2010 года 1189 мужчин и 1380 женщин. В селе имеется Дом

Культуры на 300 мест, сельская библиотека с книжным фондом 11505

томов, школа основного общего образования, где обучается 157

учеников, три магазина. По переписи населения 2010 года 1189 мужчин

и 1380 женщин.

КАРАЗЕЕВО - село Богучарского района. Здесь, в верхней части протоки Сухой Донец, крестьяне начали селиться между 1770 и 1780 гг. Каразеевцы, родившиеся в начале девятнадцатого века, говорили, что село основали ещё их деды. Это предание через несколько поколений дошло до наших дней. Оно сообщает также, что самыми первыми построились здесь крестьяне по фамилии Паневины, которые имели «подворное» прозвание «Караза», от чего и получило своё название село. Его население составилось из людей, пришедших сюда из соседних сёл Монастырщины, Сухого Донца. Были здесь переселенцы и из деревни Пасека, а в Пасеку переселяли крестьян из северных уездов. На севере словом каразея называли грубую редкую цветную шерстяную ткань; каразейник - сарафан из шерстяной ткани.[26] Их дома, поставленные как бы на отшибе, долгое время назывались Пасековскими выселками, а затем крестьяне, носившие отличную от окружающих одежду из каразеи, стали называться каразеевцами, а село - Каразеево. Есть и другое толкование происхождения названия села, оно описано в разделе данной книги топонимика Богучарского края. В 1896 году в селе открыта школа грамоты. По переписи населения 2010 года 36 мужчин и 42 женщины.

КРАСНОГОРОВКА

(КРАСНОГОРСКАЯ)

- село Богучарского

района, территориально входит в состав Дьяченковского сельского

Совета. Расположено на правом берегу р. Дон в 22 км от г. Богучар и

16 км от

центра сельсовета. Село известно по документам с 1773 года.[27]

Входило в Калитвянское комиссарство и называлось слобода

Красногорская, в ней проживало девять гусар (7 мужского и одна

женского пола) их них один отставной,

840 войсковых казачьих обывателей и четыре человека духовенства

(Двое мужчин и две женщины).

Название предположительно происходит от слова «красногорье». По Ф.

Милькову, это «крутые водораздельные склоны со смытыми, красноватого

цвета почвами, сформировавшимися на кирпично-красных песках и

супесях палеогена (юг

КРАСНОГОРОВКА

(КРАСНОГОРСКАЯ)

- село Богучарского

района, территориально входит в состав Дьяченковского сельского

Совета. Расположено на правом берегу р. Дон в 22 км от г. Богучар и

16 км от

центра сельсовета. Село известно по документам с 1773 года.[27]

Входило в Калитвянское комиссарство и называлось слобода

Красногорская, в ней проживало девять гусар (7 мужского и одна

женского пола) их них один отставной,

840 войсковых казачьих обывателей и четыре человека духовенства

(Двое мужчин и две женщины).

Название предположительно происходит от слова «красногорье». По Ф.

Милькову, это «крутые водораздельные склоны со смытыми, красноватого

цвета почвами, сформировавшимися на кирпично-красных песках и

супесях палеогена (юг

Воронежской области). Значилась как «слобода

казенная» при р. Дон в 15 верстах от уездного города. (фото

Осипенко Георгия Игнатьевича)

В 1789 году

построена церковь Преображения Господня (Преображенская), православная.

В 1894 году открыта женская школа грамотности. А в 1897 году

церковно - приходская школа. К 1900 году

здесь имелось 277 дворов, жителей насчитывалось 1062 человека

мужского и 1084 женского полу. Советская власть установлена в селе в

1918 году. В 1924 году был создан колхоз, организатором которого

стал 25-тысяч-ник рабочий Краснов. В селе Красногоровке первый

колхоз получил название

Воронежской области). Значилась как «слобода

казенная» при р. Дон в 15 верстах от уездного города. (фото

Осипенко Георгия Игнатьевича)

В 1789 году

построена церковь Преображения Господня (Преображенская), православная.

В 1894 году открыта женская школа грамотности. А в 1897 году

церковно - приходская школа. К 1900 году

здесь имелось 277 дворов, жителей насчитывалось 1062 человека

мужского и 1084 женского полу. Советская власть установлена в селе в

1918 году. В 1924 году был создан колхоз, организатором которого

стал 25-тысяч-ник рабочий Краснов. В селе Красногоровке первый

колхоз получил название

«Победа труда», в с.

«Победа труда», в с.

Абросимово — «Красный

Октябрь». Объединившись, колхоз стал называться «Красный Дон»,

председателем был избран Иван Семенович Негулярный. После Великой

Отечественной войны колхоз возглавил М.А. Черевков. Село Красногорка во время оккупации района находилось в прифронтовой зоне. В декабре

1942 года в ходе наступательной операции «Малый Сатурн» здесь

погибли воины 1-й ГА Юго-Западного фронта. Прах 183 из них покоится

в братской могиле с Красногоровка. На могиле установлен памятник (в

1970 году). Из села на фронт ушли 245 красногоровцев, 150 погибли на

фронтах Великой Отечественной войны. В их честь в селе установлен

символический памятник.

(Женский

праздничный костюм украинских переселенцев. С. Красногоровка

Богучарского уезда. Из коллекции Богучарского частного музея

русского народного костюма и кукол.) В хуторе Оголев, близ с. Красногоровки, в

семье крестьян родился Герой Советского Союза Я.С. Виноградов.[28]

За время советской власти в селе были построены СДК на 200 мест,

сельская библиотека, насчитывающая 10801 томов книг, фельдшерский

пункт, почта, детский сад, колхозные мастерские, складские

помещения, фермы. С 1974 года в селе функционирует водопровод,

дорога в село асфальтирована в 1987 году. Имеются археологические

памятники.[29]

На 1 января 2003 года в селе насчитывалось 179 дворов с населением

669 жителей.

По переписи населения 2010 года

237 мужчин и 245 женщин.

Абросимово — «Красный

Октябрь». Объединившись, колхоз стал называться «Красный Дон»,

председателем был избран Иван Семенович Негулярный. После Великой

Отечественной войны колхоз возглавил М.А. Черевков. Село Красногорка во время оккупации района находилось в прифронтовой зоне. В декабре

1942 года в ходе наступательной операции «Малый Сатурн» здесь

погибли воины 1-й ГА Юго-Западного фронта. Прах 183 из них покоится

в братской могиле с Красногоровка. На могиле установлен памятник (в

1970 году). Из села на фронт ушли 245 красногоровцев, 150 погибли на

фронтах Великой Отечественной войны. В их честь в селе установлен

символический памятник.

(Женский

праздничный костюм украинских переселенцев. С. Красногоровка

Богучарского уезда. Из коллекции Богучарского частного музея

русского народного костюма и кукол.) В хуторе Оголев, близ с. Красногоровки, в

семье крестьян родился Герой Советского Союза Я.С. Виноградов.[28]

За время советской власти в селе были построены СДК на 200 мест,

сельская библиотека, насчитывающая 10801 томов книг, фельдшерский

пункт, почта, детский сад, колхозные мастерские, складские

помещения, фермы. С 1974 года в селе функционирует водопровод,

дорога в село асфальтирована в 1987 году. Имеются археологические

памятники.[29]

На 1 января 2003 года в селе насчитывалось 179 дворов с населением

669 жителей.

По переписи населения 2010 года

237 мужчин и 245 женщин.

КРИНИЦА - село в 25 км от г. Богучар. Жители - малороссы. Расположена при балках Криничной и Ясиновой. Возникло в начале XVIII века, известно с 1810 г. Украинское слово «криница» в названиях соответствует русскому «колодезь», что означает ручей или речка, вытекающая из родника. Церковь Симеоновская, каменная, построена в 1861 году. Первыми священниками были Станковский Пётр Сим. – священник, Федотов Пётр Ив. – псаломщик. На 1859 год в хуторе было 80 дворов согласно семейных списков 608 мужского и 623 женского пола, а так же питейный дом, 13 ветряных мельниц и хлебный магазин. Интересно, что в хуторе Криница в 1886 году 1657 десятин земли принадлежали помещицам Трухачевой А.И. и Сверчевской О.Н., там же на 10 десятинах земли располагалось и их поместье. По данным 1897 г. в селе имелось 94 двора, проживало 286 мужчин и 292 женщин. Общественных зданий – 2. Промышленные заведения – 10 ветряных мельниц. Торговые заведения – 1 мелочная и 1 винная лавка. Церковно-приходская школа открыта в 1885 году в собственном здании. Заведующий – священник Иоанн Асмачкин. Преподаватель – Григорий Иванович Соколов. В селе есть памятник истории – братская могила. Расположена в центре села, недалеко от дороги. В могиле захоронены воины 1-й Гвардейской Армии, погибшие в ходе наступательных боёв в январе 1943 г. Установленный на ней памятник – скульптурная группа: у коленопреклонённой женщины-матери стоит солдат с автоматом. Памятник укреплён на невысоком постаменте. Изготовлен из асбестоцементного раствора в 1963 г., автор – Безруков. За памятником – каменный саркофаг, на верхней грани которого – красная бетонная лилия и доска из прессованного картона. На доске надпись: «Здесь похоронены воины, павшие в боях за Родину». В могиле захоронено шесть человек, известны фамилии пяти человек. Могильный участок обнесён металлической оградой. Памятник природы урочище "Помяловская балка" располагается в 2-х км. севернее села, а урочище Шлепчино в 2-х км. юго-западнее с.Криница. В 2004 году в селе проживал 501 человек, имелся 171 дом. На январь 2007 года имелось 165 дворов, проживало 492 человека.

КУПЯНКА – село расположено в пяти километрах от сельсовета в селе Поповка, по левую сторону реки Богучарка на территории колхоза «Россия». Село известно как х. Рогазиевка с 1846 года, хутор основан черкасами. На 1859 год в слободе было 203 двора 682 мужского и 640 женского пола, а так же четыре ветряные мельницы, хлебный магазин и питейный дом. В 1886 году здесь размещалось поместье сына богучарского купца Тушканова Я.М. Крестьянин Бороздин М.И владел 17 десятинами земли. 3730 десятин земли принадлежали сельскому обществу. К 1866 году в селе построена церковь Чуда Михаила Архангела, в этом же году 5 сентября освящена, а учителем Д.П. Одоевским в 1888 году основана церковно - приходская школа. священником в школе был Николай Проскуряков. на 1880 год в слободе проживало 1322 человека, а 1900 году в селе было 253 двора, 1279 человек жителей, развивается мукомольное и крупяное производство, работает два водяных колеса, за 170 дней один рабочий вырабатывал муки на 150 рублей. Всего было 11 ветряных мельниц. В селе размещалось салотопенное разведение, которое при 12 рабочих вытапливало сала на 525 рублей. К 1910 году Тушканов М.Я. имел ветряную мельницу. Советская власть в селе установлена в феврале 1918 года, а в мае сельчане Н.В. Стеценко, М.В. Мисаров, Д.Х. Скоморохин, Я.С. Безуглов записались в Богучарский полк. 7 сентября 1929 года в селе создан совхоз Богучарский, состоящий из трех отделений, директором которого был утвержден Белохвостов. В годы коллективизации в селе выпускалась малотиражная газета «Фабрика зерна» – печатный орган политотдела ВКП (б) и рабочкома. В годы Великой Отечественной войны на аэродроме базировался 1106 Гвардейской Вислинский истребительный авиационный полк. Из села на фронт ушло 230 человек, 153 не вернулись. В их честь в 1977 году установлен памятник. За годы Советской власти в селе построен клуб на 450 мест, школа на 380 учеников. На территории села построена авторемонтная мастерская, аэродром. Уроженец села М.И. Юдин и «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» И.Я. Евкин награждены Орденами Ленина. На 1 января 1988 года в селе 359 дворов, в которых проживало 983 человека. По переписи населения 2010 года 503 мужчины и 559 женщин.

ЛЕБЕДИНКА (х. Степанов) - село Богучарского района. Администрация Первомайского сельского поселения, которое также включает в себя села Батовка, Плесновка, хутор Новоникольский. Расположено на юге района, в 34 км от районного центра, по правую сторону речки Левая Богучарка. На карте Воронежского наместничества за 1792 год обозначен как хутор Степанова. Помещик Степанов А.Г. имел 875 десятин земли, из них 14 десятин под усадьбу. 23 десятины земли с усадьбой имела Юдина О.В. 119 десятин земли имело сельское общество. На начало 1900 года в селе было 15 дворов с числом жителей 127 человек (57 мужчин, 70 женщин). Советская власть в селе установлена в 1918 году. Жители села активно выступали в защиту новой власти, вели борьбу с местными бандами Варравы и Стрешнева. В 1930 году на базе располагавшейся в этих местах детской колонии создан совхоз «Первомайский». В 1960 году из совхоза был выделен откормсовхоз «Красный Дон», а в 1965 году было произведено новое разукрупнение хозяйства с организацией двух совхозов - «Первомайский» и «Восток». С 1998 года совхоз «Первомайский» реорганизован в СХА (колхоз) «Первомайский», состоит из 3-х отделений и включает в себя села Батовка, Лебединка и хутор Новоникольский. В 1942 году село находилось в зоне оккупации. В селе оккупанты расположили лагерь для военнопленных, которые строили узкоколейную железную дорогу от ст. Гартмашевка Кантемировского района до села Липчанка и вторую ветку до села Казинка Ростовской области. В партизанском отряде, действовавшем на территории села состоящем из подпольщики были Ким Чечнев, Никифор Кривобородов, Михаил Курдюков. ( ПАВО ф. 3. оп. 1. д. 6226. л. 60-153.) Члены молодежной группы подпольщиков были арестованы и расстреляны в Миллерово 16 декабря 1942 года. Село освобождено в декабре 1942 года. Защищая Родину в годы Великой Отечественной войны на фронтах погибло 36 лебединцев. В первые послевоенные годы совхозом руководил А.Д. Крыжко, был пущен в действие кирпичный завод, построена кузница, отремонтирован и пущен в строй клуб. Хозяйство специализировалось на выращивании крупного рогатого скота и выращивании зерновых культур. Село постепенно обустраивалось. В 1966 году пущен в строй центральный водопровод, в 1967 году здесь открыт детский сад, в 1968-69 гг. от автомагистрали Москва — Ростов до центра села была проложена асфальтированная дорога, потому что в селе был, хотя и примитивный – но свой, асфальтово-бетонный заводик. В 1975 году строится новый животноводческий комплекс на 1200 голов, в 1978 г. построена новая 2-х этажная средняя образовательная школа. Село продолжало благоустраиваться. Рабочие Воронежского авиационного завода начали постройку в селе новой улицы с благоустроенными квартирами. В селе работают СДК на 150 мест, сельская библиотека, насчитывающая 9822 экземпляров томов книг, магазин, в 2004 г. открыта фельдшерская амбулатория, село газифицировано в 1991 году. На 1 января 2003 года в селе насчитывалось 283 двора с числом жителей 774 человека. 22 февраля 1919 года в селе родился краевед, мемуарист, учитель Чистоклетов Григорий Федорович.[30] Заслуженным работником сельского хозяйства с 1995 года является Левченко Клавдия Михайловна. Многие рабочие совхоза за свой доблестный труд были награждены правительственными наградами: комбайнер Питько Т.Е. — орденом Ленина (1952 год); Косых В., Толкачев М.Н. — орденами Трудового Красного Знамени; Ковалев Ю.Ф. — орденами Трудовой славы II и III степени; Курганская Л.А., Грищенко Я.Н. — орденами «Знак Почета». По переписи населения 2010 года 376 мужчин и 384 женщины.

ЛИПЧАНКА

— село Богучарского района. Администрация Липчанского сельского

поселения, которое также включает в себя села Варваровка, Шуриновка

и хутор Марьевка. Расположено в 18 км к юго-западу от Богучара по

обоим берегам реки Левая Богучарка. Возникло село во второй половине

XVIII века, как хутор, дачный поселок жителей г. Богучар. На

генеральной

(фото

А. И. Жуковской (НЕРЕТИНА)

речка Богучарка в районе с. Липчанка)

карте Воронежской губернии в 1822 году обозначен как

хутор Липчанской. Собирая этнографические материалы Ткачева Г.Г

писал: «Я встретил в слободе Либчанске одного глубокого старика,

который говорил, что помнит еще царствование Петра III... В их тогда

еще хутор приезжали часто запорожцы и некоторые из них тут же и

поселялись. Дядя его тоже был запорожцем, рассказывал про их наезды

после разорения Сечи ... Замечательно, что этот старик, как и

многие, подобные ему, верит, что где-то за морем и теперь есть Сечь,

и во время войны казаки помогают Государю».[31]

В 1859 году в слободе Липчанская было 210 двора с населением по

семейным спискам 674

мужского и 654 женского пола. Здесь было 12 ветряных мельниц.

кирпичный сарай, питейный дом и два хлебных магазина. В 1875 г. здесь построена

православная церковь Иоанна Богослова[32],

и с этого времени хутор Липчанск приобретает статус села, бурно

развивается. К концу XX века, по отчету 1899 - 1900 гг., в Липчанке

проживало в 297 дворах 1858 человек. Церковно - приходская школа

открыта в 1890 году. Священник в школе Иоанн Голубятников. В этом же отчете упоминается х.

Жохов при реке Левой, недалеко от х. Липчанск; х. Александровка,

Чумичевка, Поповка под общим названием Новопавловка. На р. Левая

Богучарка мельница о трёх водяных колёсах, принадлежавшая Ворсинову

Фёдору Алексеевичу, (с 1890 года) за 300 рабочих дней в году при

одном работнике вырабатывала муки ржаной, пшеничной и ячменной на

630 руб.

Работали ветряные

мельницы, кирпичный завод и завод по производству масла. В начале XX

века в селе открылась церковноприходская школа, в которой училось 47

мальчиков и всего лишь четыре девочки. К 1910 году Веремеев А.С.

имел в слободе маслобойный завод, Маслов М.И. торговую лавку. Советская власть в

селе установлена в марте 1918 года. В числе первых в ячейку

большевиков вошли возвратившиеся в фронта: Кравцов М.Н., Титарев

Я.П.,

(фото

А. И. Жуковской (НЕРЕТИНА)

речка Богучарка в районе с. Липчанка)

карте Воронежской губернии в 1822 году обозначен как

хутор Липчанской. Собирая этнографические материалы Ткачева Г.Г

писал: «Я встретил в слободе Либчанске одного глубокого старика,

который говорил, что помнит еще царствование Петра III... В их тогда

еще хутор приезжали часто запорожцы и некоторые из них тут же и

поселялись. Дядя его тоже был запорожцем, рассказывал про их наезды

после разорения Сечи ... Замечательно, что этот старик, как и

многие, подобные ему, верит, что где-то за морем и теперь есть Сечь,

и во время войны казаки помогают Государю».[31]

В 1859 году в слободе Липчанская было 210 двора с населением по

семейным спискам 674

мужского и 654 женского пола. Здесь было 12 ветряных мельниц.

кирпичный сарай, питейный дом и два хлебных магазина. В 1875 г. здесь построена

православная церковь Иоанна Богослова[32],

и с этого времени хутор Липчанск приобретает статус села, бурно

развивается. К концу XX века, по отчету 1899 - 1900 гг., в Липчанке

проживало в 297 дворах 1858 человек. Церковно - приходская школа

открыта в 1890 году. Священник в школе Иоанн Голубятников. В этом же отчете упоминается х.

Жохов при реке Левой, недалеко от х. Липчанск; х. Александровка,

Чумичевка, Поповка под общим названием Новопавловка. На р. Левая

Богучарка мельница о трёх водяных колёсах, принадлежавшая Ворсинову

Фёдору Алексеевичу, (с 1890 года) за 300 рабочих дней в году при

одном работнике вырабатывала муки ржаной, пшеничной и ячменной на

630 руб.

Работали ветряные

мельницы, кирпичный завод и завод по производству масла. В начале XX

века в селе открылась церковноприходская школа, в которой училось 47

мальчиков и всего лишь четыре девочки. К 1910 году Веремеев А.С.

имел в слободе маслобойный завод, Маслов М.И. торговую лавку. Советская власть в

селе установлена в марте 1918 года. В числе первых в ячейку

большевиков вошли возвратившиеся в фронта: Кравцов М.Н., Титарев

Я.П.,

Брехов И.В., Горохов С.А. Возглавлял их Горохов С.А. Первыми в

Богучарский полк вступили: Ворсинов П.Р., Хорченко Ф.С., Байраков

Е.П., Марюхин П.П., Тупахин К.П. (фото

А. И. Жуковской (НЕРЕТИНА)

30 декабря 1929г

был создан колхоз «Страна советов», избрано первое правление колхоза

в составе: Веремеев А.Т. – председатель, Степаненко И.Н. –

заместитель, Свиридов Н.Т. – завхоз, Макаренко В.В. – полевод,

Горохов М.П. – председатель кассы взаимопомощи. В 1936 году

организована Липчанская МТС. Народ стал выбираться из нужды. Все

чаще звенели песни за околицей и на улицах.

30 декабря 1929 года был создан

колхоз «Страна Советов», первым его председателем был избран

Веремеев Андрей Тимофеевич. В 1936 году организована Липчанская МТС.

В Великую Отечественную войну село Липчанка находилось в зоне

оккупации, освобождено в декабре 1942 года. В 1943 г. колхоз

возглавляли Ищенко Николай Дмитриевич, затем Байраков Илья

Дмитриевич. После окончания Великой Отечественной войны

председателями колхоза избирались Коровкин Яков Александрович,

Янченко Петр Борисович, оба участники Великой Отечественной войны. В

1950 году в связи с укрупнением колхозов, часть территории с.

Радченское, на которой

Брехов И.В., Горохов С.А. Возглавлял их Горохов С.А. Первыми в

Богучарский полк вступили: Ворсинов П.Р., Хорченко Ф.С., Байраков

Е.П., Марюхин П.П., Тупахин К.П. (фото

А. И. Жуковской (НЕРЕТИНА)

30 декабря 1929г

был создан колхоз «Страна советов», избрано первое правление колхоза

в составе: Веремеев А.Т. – председатель, Степаненко И.Н. –

заместитель, Свиридов Н.Т. – завхоз, Макаренко В.В. – полевод,

Горохов М.П. – председатель кассы взаимопомощи. В 1936 году

организована Липчанская МТС. Народ стал выбираться из нужды. Все

чаще звенели песни за околицей и на улицах.

30 декабря 1929 года был создан

колхоз «Страна Советов», первым его председателем был избран

Веремеев Андрей Тимофеевич. В 1936 году организована Липчанская МТС.

В Великую Отечественную войну село Липчанка находилось в зоне

оккупации, освобождено в декабре 1942 года. В 1943 г. колхоз

возглавляли Ищенко Николай Дмитриевич, затем Байраков Илья

Дмитриевич. После окончания Великой Отечественной войны

председателями колхоза избирались Коровкин Яков Александрович,

Янченко Петр Борисович, оба участники Великой Отечественной войны. В

1950 году в связи с укрупнением колхозов, часть территории с.

Радченское, на которой  находился колхоз «Прогресс», отошла к селу Липчанка, и колхоз «Прогресс» соединился с колхозом «Страна

Советов», получив имя Жданова. За годы Советской власти в селе

построены СДК на 400 мест, общеобразовательная школа, работают

магазин, фельдшерский пункт, сельская библиотека, насчитывающая 8029

томов книг. Водопровод в селе функционирует с 1976 года, дорога

асфальтирована в 1982 году. В центре села стоит символический

памятник в честь 264 воинов-земляков, не вернувшихся с фронтов

Великой Отечественной войны, открытый в 1979 году по проекту

скульптора Дементьева A.M., уроженца г. Богучара. Уроженец села

Шиянов А.И.[33]

– ректор Международного института компьютерных технологий и

Г.Т. Ворсинов

– генеральный прокурор Украины.[34]

На 1 января 2003 года в с. Липчанка насчитывается 315 дворов с

числом жителей 913 человек. По переписи населения 2010 года 370

мужчин и 439 женщин.

находился колхоз «Прогресс», отошла к селу Липчанка, и колхоз «Прогресс» соединился с колхозом «Страна

Советов», получив имя Жданова. За годы Советской власти в селе

построены СДК на 400 мест, общеобразовательная школа, работают

магазин, фельдшерский пункт, сельская библиотека, насчитывающая 8029

томов книг. Водопровод в селе функционирует с 1976 года, дорога

асфальтирована в 1982 году. В центре села стоит символический

памятник в честь 264 воинов-земляков, не вернувшихся с фронтов

Великой Отечественной войны, открытый в 1979 году по проекту

скульптора Дементьева A.M., уроженца г. Богучара. Уроженец села

Шиянов А.И.[33]

– ректор Международного института компьютерных технологий и

Г.Т. Ворсинов

– генеральный прокурор Украины.[34]

На 1 января 2003 года в с. Липчанка насчитывается 315 дворов с

числом жителей 913 человек. По переписи населения 2010 года 370

мужчин и 439 женщин.

ЛОФИЦКОЕ

- село Богучарского района, в восьми километрах к западу от города

Богучар. Администрация Поповского сельского поселения. Возникло в

середине XVIII века.[35]

Название получило по фамилии сотника Лофицкого, жившего в Богучаре.

У Загоровского В.П.: « ... В 1782 г. среди помещиков Богучарского

уезда упоминается, в частности, отставной офицер Петр Лофицкий –

владелец крепостных крестьян».[36]

В восточнословянских языках существует топоним Лохвицы. Локва –

лужа, стоящий водоем. Действительно во многих документах

XIX

века село упоминается как Лохвицкое. Церковь Александра Невского

построена в 1844 году. На 1859 год в слободе 263 двора, по семейным

спискам 866 мужского и 906 женского населения, а так же два хлебных

магазина, конная рушка, 19 ветряных мельниц и два питейных дома. В 1886 году сельскому обществу принадлежало

4514 десятин земли.

ЛОФИЦКОЕ

- село Богучарского района, в восьми километрах к западу от города

Богучар. Администрация Поповского сельского поселения. Возникло в

середине XVIII века.[35]

Название получило по фамилии сотника Лофицкого, жившего в Богучаре.

У Загоровского В.П.: « ... В 1782 г. среди помещиков Богучарского

уезда упоминается, в частности, отставной офицер Петр Лофицкий –

владелец крепостных крестьян».[36]

В восточнословянских языках существует топоним Лохвицы. Локва –

лужа, стоящий водоем. Действительно во многих документах

XIX

века село упоминается как Лохвицкое. Церковь Александра Невского

построена в 1844 году. На 1859 год в слободе 263 двора, по семейным

спискам 866 мужского и 906 женского населения, а так же два хлебных

магазина, конная рушка, 19 ветряных мельниц и два питейных дома. В 1886 году сельскому обществу принадлежало

4514 десятин земли. На 1880 год в слободе 263 двора, 1772 жителя и

19 ветряных мельниц. В 1887 году открыта церковно - приходская школа.

Священником в школе был Дмитрий Животков. На 1900 год в казачьей

слободе было 299 дворов, 844 мужского и 872 женского пола. К 1910

году Янченко Петр Моисеевич его сын Иван имели две торговые лавки. В 1929 году в селе создан колхоз

«Свободный путь». С 1953 года колхозы «Красный флот» села Поповка и

«Новая жизнь» села Вервековка объединились в один колхоз имени

Маленкова. С 1957 хозяйство переименовано в колхоз «Россия». В 1959

к колхозу присоединился еще и колхоз «Красная звезда» села Купянка.

С 2004 года это СХА (колзоз) «Истоки». Село асфальтировано с 1990

года. В 1971 году в центре села установлен символический памятник в

честь 112 сельчан погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Большой биографической энциклопедии в 2009 году упоминается

Кравцов, Григ. Льв. ветерин. врач, р. 1840 в с. Лофицком, Богучар.

у., Воронеж. г., † там же 30 мая 1890. {Венгеров} В селе родилась

Асланова (Матвиенко) Мария Илларионовна - бригадир виноградарского

совхоза «Рекон-структор» Аксайского района Ростовской области.

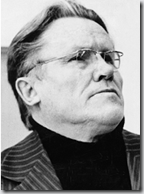

Родился 12 февраля 1920 года в селе Лофицкое Богучарского уезда

Воронежской губернии. Герой Социалистическоо труда.(фото

слева)

Имеется археологические памятники[37].По

переписи населения 2010 года 343 мужчины и 405 женщин.

На 1880 год в слободе 263 двора, 1772 жителя и

19 ветряных мельниц. В 1887 году открыта церковно - приходская школа.

Священником в школе был Дмитрий Животков. На 1900 год в казачьей

слободе было 299 дворов, 844 мужского и 872 женского пола. К 1910

году Янченко Петр Моисеевич его сын Иван имели две торговые лавки. В 1929 году в селе создан колхоз

«Свободный путь». С 1953 года колхозы «Красный флот» села Поповка и

«Новая жизнь» села Вервековка объединились в один колхоз имени

Маленкова. С 1957 хозяйство переименовано в колхоз «Россия». В 1959

к колхозу присоединился еще и колхоз «Красная звезда» села Купянка.

С 2004 года это СХА (колзоз) «Истоки». Село асфальтировано с 1990

года. В 1971 году в центре села установлен символический памятник в

честь 112 сельчан погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Большой биографической энциклопедии в 2009 году упоминается

Кравцов, Григ. Льв. ветерин. врач, р. 1840 в с. Лофицком, Богучар.

у., Воронеж. г., † там же 30 мая 1890. {Венгеров} В селе родилась

Асланова (Матвиенко) Мария Илларионовна - бригадир виноградарского

совхоза «Рекон-структор» Аксайского района Ростовской области.

Родился 12 февраля 1920 года в селе Лофицкое Богучарского уезда

Воронежской губернии. Герой Социалистическоо труда.(фото

слева)

Имеется археологические памятники[37].По

переписи населения 2010 года 343 мужчины и 405 женщин.